Una noche de 1832, mientras se encontraba a bordo del Beagle, Charles Darwin observó en la oscuridad del mar "una espuma que emitía una luz pálida". Darwin quedó fascinado por este fenómeno. De hecho, le resultaba difícil encontrar una explicación a aquella estela luminosa que brillaba en el mar. Hoy sabemos que se trataba de criaturas microscópicas produciendo luz.

Y se hizo la luz con la luciferasa

El proceso por el cual un organismo vivo emite luz se conoce como bioluminiscencia. Los dinoflagelados que forman parte del fitoplancton marino son capaces de crearla mediante reacciones químicas en respuesta a los movimientos del agua. Otros organismos como las luciérnagas la utilizan para atraer a sus parejas. Pero aunque tengan fines biológicos distintos, estas reacciones químicas están gobernadas por la misma proteína: la luciferasa.

La identificación de los actores responsables de la bioluminiscencia ha permitido avanzar en la comprensión de enfermedades como el cáncer. Mediante ingeniería genética, hoy es posible obtener en el laboratorio células cancerígenas que expresan el gen de la luciferasa.

Cuando estas células se implantan en modelos de ratón, generan tumores que pueden ser fácilmente detectados gracias a la señal luminosa originada por la proteína. Esa bioluminiscencia permite monitorizar la progresión del cáncer, el tamaño del tumor o su migración hacia otros tejidos (metástasis).

Los investigadores pueden utilizar la información para determinar cuándo debe iniciarse un tratamiento, cuándo ocurre la metástasis o cuál es la eficacia de un fármaco dado.

El secreto de las medusas fluorescentes

Otros seres vivos, como las medusas de la especie Aequorea victoria, son intrínsecamente luminiscentes. Estas medusas no emiten luz a través de una reacción química, sino que lo hacen mediante fluorescencia, que consiste en la absorción de luz de un determinado color (o longitud de onda) y la liberación de la energía absorbida en forma de luz de otro color (con una longitud de onda mayor). Dicha fluorescencia se debe a una molécula que albergan en su interior: la proteína verde fluorescente o GFP, por sus siglas en inglés.

El descubrimiento de la GFP fue merecedor del centésimo Premio Nobel de Química no por el espectáculo visual con el que estas medusas nos deleitan cuando nadan bajo el agua, sino por la revolución científica que su uso ha permitido.

Gracias al aislamiento de la GFP, hoy podemos visualizar procesos biológicos que antes resultaban sencillamente imposibles de observar. La GFP se puede fusionar prácticamente con cualquier proteína invisible de una célula u organismo y hacerla visible. Esto permite visualizar su funcionamiento: cómo se mueve, a dónde se dirige, cómo se degrada o cómo se sintetiza.

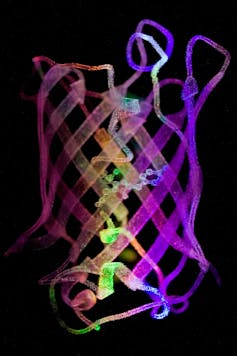

Imagen: Modelo de la proteína fluorescente GFP. Umberto Salvagnin / Wikimedia Commons, CC BY.

Así se ha conseguido revelar cómo las proteínas conectan las neuronas durante la sinapsis o la manera en que se acumulan para provocar enfermedades como el alzhéimer o el párkinson. Esta tecnología también fue utilizada para crear un virus de la covid-19 modificado genéticamente para expresar GFP, permitiendo a los investigadores conocer el recorrido que sigue el virus fluorescente por el aparato respiratorio hasta causar la infección.

Visualizando la vida

Como su nombre indica, la GFP emite fluorescencia verde, pero no es la única proteína en la naturaleza que tiene esta propiedad. En los últimos años se han descubierto y desarrollado docenas de moléculas que brillan con otros colores.

Actualmente contamos con una amplia paleta de colores fluorescentes que hacen visibles estructuras y procesos biológicos nunca antes vistos. Un ejemplo de ello es el llamado Brainbow, una extraordinaria técnica mediante la cual se pueden "colorear" las neuronas del sistema nervioso de un ratón usando diferentes proteínas fluorescentes. El mosaico multicolor que genera esta técnica revela cómo se conectan las neuronas entre sí, desvelando así las relaciones entre células vecinas dentro de un cerebro en funcionamiento.

Pero las proteínas fluorescentes como la GFP también tienen sus limitaciones. No pueden utilizarse para marcar moléculas pequeñas como la glucosa o iones como el calcio, ya que, como son tan grandes en comparación, bloquearían su función al unirse.

Afortunadamente, la química orgánica ha abastecido a la comunidad científica con cientos de tinciones fluorescentes denominadas fluoróforos. Los fluoróforos presentan afinidad por una molécula de interés concreta, de manera que cuando se unen emiten fluorescencia y muestran su ubicación.

Ahora bien, para poder visualizar las moléculas luminiscentes como la GFP o los fluoróforos, se necesitan aparatos que lo permitan. Con un microscopio óptico tradicional no se puede ver nada más pequeño que media longitud de onda, el equivalente a 0,2 micrómetros. Esta fue durante mucho tiempo la frontera a partir de la cual no podíamos adentrarnos en la vida privada de las células. Pero los avances tecnológicos en microscopía han logrado ya traspasar esa barrera para alcanzar el nanomundo y poder verlo a todo color.

La luz y los fenómenos que esta produce han cautivado al ser humano desde siempre. Desde las estrellas que iluminaban la tibia oscuridad de la noche a nuestros antepasados hasta los microscopios de fluorescencia actuales que permiten ver detalles a escala nanométrica, la luz ha guiado el conocimiento humano a lo largo de la historia. Gracias a ella, los científicos pueden hoy inmiscuirse en la vida íntima de las células para hacer visible lo invisible, comprender y combatir las enfermedades y fascinar al mundo con su belleza.

Enrique Ortega Forte, Investigador científico, Universidad de Murcia.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y obtuvo el segundo premio en la III edición del certamen de divulgación joven organizado por la Fundación Lilly y The Conversation España. Lea el original.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación